Das Projekt wurde offiziell zum 30. Juni 2023 beendet.

PLÄNE FÜR EIN

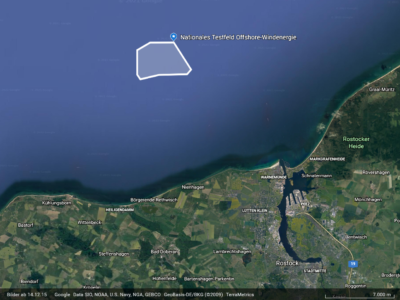

OFFSHORE-WINDENERGIE-TESTFELD

AM BESTEN STANDORT DER WELT: ROSTOCK-WARNEMÜNDE

NATIONALES

TESTFELD

OFFSHORE

EIN TESTFELD FÜR DIE

ENERGIEVERSORGUNG DER ZUKUNFT

WER WIR SIND & WAS WIR TUN

STIFTUNG OFFSHORE-WINDENERGIE

PROJEKT „NaT-Off“: RÜCKENWIND FÜR KLIMASCHUTZ UND MARITIME WIRTSCHAFT

Wir, die „Stiftung der deutschen Wirtschaft zur Nutzung und Erforschung der Windenergie auf See“ (kurz: Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE) betreuten von 2019 bis 2023 planerisch das Projekt „Nationales Testfeld Offshore-Windenergie“ vor Warnemünde. Zu unseren Aufgaben gehörten unter anderem das übergeordnete Projektmanagement und die Koordination der zahlreichen an der Planung beteiligten Akteure, inklusive der Kommunikations- und Informationsarbeit mit weiteren Interessengruppen vor Ort.

Unser Team hat Vorschläge und Konzepte für den zukünftigen Betrieb eines solchen forschungsorientierten Windparks erarbeitet, u.a. entwickelten wir ein Nutzungskonstitut und Betreiberkonzept für den späteren Betrieb. Darüber hinaus analysierten wir die Möglichkeiten weiterer Begleitforschung am Feld sowie deren Integration während der Betriebsphase. Hierfür standen wir eng mit der wissenschaftlichen Gemeinde in der Region im Kontakt, um passgenau den Forschungsbedarf der kommenden Jahre zu erfassen.

Ziel unserer Arbeit war es, einen Rahmen zu schaffen, damit die Meeresfläche vor Warnemünde als Testfeld für Innovationen im Bereich der Offshore-Energieerzeugung genutzt und eine möglichst breite Beteiligung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden kann. Lokale Besonderheiten und die Sensibilität des besonderen Ökosystems Ostsee wurden in dem Entwicklungsprozess selbstverständlich berücksichtigt.

ÜBER DIE STIFTUNG OFFSHORE-WINDENERGIE

Die Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE wurde 2005 auf Initiative und unter Moderation des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gegründet. Beteiligt an der Gründung waren außer dem BMU die Küstenländer sowie sämtliche Wirtschaftsbereiche, die sich in der Offshore-Windenergie engagieren. Ziel der Stiftung ist es die Rolle der Offshore-Windenergie im Energiemix der Zukunft zu festigen und ihren Ausbau im Interesse von Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Die Stiftung hat sich inzwischen als eine überparteiliche, überregionale und unabhängige Einrichtung in Deutschland und Europa etabliert.

Unter den Kuratoren der Stiftung finden sich heute Ministerien auf Landes- und Bundesebene, Branchenverbände und regionale Netzwerke, Hersteller von Offshore-Windenergieanlagen, Baugesellschaften und Zulieferer, Betreiber und Offshore-Planer, Banken und Finanzierungsgesellschaften, Versicherungen und natürlich Vertreter der maritimen Wirtschaft. Die Kuratoren engagieren sich in unterschiedlichen Gremien und Initiativen und stellen für die Stiftung eine breite Wissensbasis dar.

Bedeutend für die Stiftung ist zudem der Wissenschaftliche Beirat. Dessen Mitglieder aus Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen, aus Umweltorganisationen sowie aus der maritimen Wirtschaft kommen und wertvollen Input zu den aktuellsten Forschungsthemen leisten.

Die Stiftung ist an drei Standorten vertreten: Berlin, Varel und Hamburg.